こんにちは、名古屋こどもカウンセリングとSST教室のしらいしです。

いじめの認知件数はなぜ増えているのでしょうか?その理由や要因を知ることができるように記事にしております。

※かんじがよめないおこさまやおんせいでききたいばあいは、こちらのぶんしょうをクリックしてください。(音声読み上げ案内)

いじめの認知件数はなぜ増えているのか?

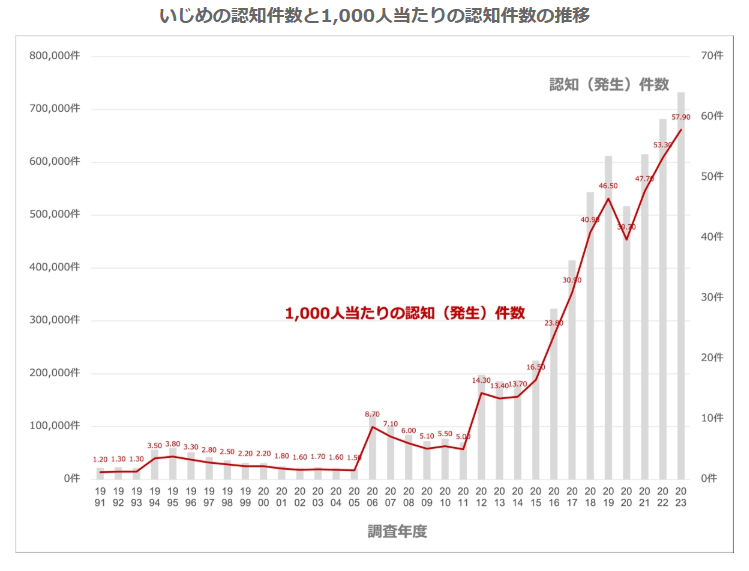

こちらは、いじめが認知された推移グラフになります。

圧倒的に年々伸びてきておりますが、下がっているところもありますが、2020年の下がっているところはコロナなど影響によるものとされています。

2024年の文科省の調査によると、いじめの認知件数は732,568件という報告がある。

また今年もこのグラフの増加を更新しているということです。

世界的に見れば、2013年の少し古いユニセフのいじめ調査では、調査された30カ国中19位でした。

なぜここまで「いじめ」の認知件数が増えてきているのでしょうか?

- 明るみに出しやすくなった(隠蔽しないことが増えた)

- いじめ予防的取り組みにより軽度な冷やかしやからかいも報告対象となった

- いじめと感じれば「いじめ」として認定される制度

- 他国に比べて傍観者が多く、通報者や仲裁者が少ない日本

- 違いのある個性や容姿、溶け込めない人に対して冷たい風潮がある(あった)

- インクルージョン教育や多様性理解

- スマホやSNSなどいじめの幅も増えてきている

- 以前より休みやすくなった、不登校が許容されてきている背景

- いじめの定義が3回変更されている

- いじりなども状況によりいじめに入る認識も増えてきた(TVでもクレームが来るなど)

- 子供のストレスのはけ口が変化してきている

などの要因が考えられます。

報告制度の変更、時代的な変化やこどもの心理状態、コミュニケーションの変化などいろいろな側面が重なり合って認知件数が増えているという現象につながっているようです。

今学校では心理教育やいじめ防止教育など多くの予防教育が行われています。

いじめの認知件数が増えたからといっていじめの実際のは「発生」件数が同じように増加しているとは言えないかもしれません。

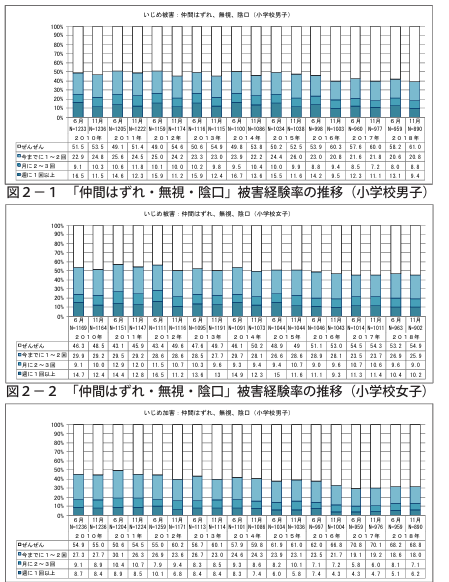

実際にいじめ被害経験率を調査している国⽴教育政策研究所の少し前の調査にはなりますが、認知件数のような増加はあまりみられないことが記載されています。

この経験率はいじめの内容別にデータが作られており、毎年多少の増減はあるものの大きな増加はあまりみられないようです。逆に減ってきているものもあります。(2010年から2018年のデータです)

詳しくは見たい方はこちらをクリックしてごらんください。跡 追 調 2016−2018 – 国立教育政策研究所

近年はいじめに発展しそうないじわるやいじり、からかいなども報告するようになってきています。

それは予防的な意味ではとても大切な報告です。

しかしそれはいじめ認知件数を伸ばすことにもつながります。

いじめが実際に起きた発生件数=認知件数ではないことも理解しておかなければなりません。

最初のグラフだけ見て「いじめが増えた」という言葉は適切ではないということです。

※いじめは今でも変わらず、行われていることは忘れてはいけません。

いじめの認知件数が増えた理由と要因

箇条書きにて上述いたしましたが、このようにいじめの認知件数が増えた理由や要因があります。

ここではひとつずつ見ていきましょう。

明るみに出しやすくなった(隠蔽しないことが増えた)

社会的影響や取り組みもあって、いじめは早期に発見する意識が高まっています。

いじめの早期発見は推奨され、いじめの認知件数がふえているところを肯定的に評価する流れもあります。

そのため隠蔽せずに、認知件数を表に出しやすくなりました。

いじめ予防的取り組みによりいじめにつながるような冷やかしやからかいも報告対象となった

できるだけ早期にいじめを発見し、介入する予防的な取り組みが推奨されています。

いじめに発展しそうな

- いたずら

- 冷やかし

- わるふざけ

- 仲間外れ(無視)

- 物理的な接触

- 陰口・悪口

なども早期に介入するために報告対象となりました。

いじめの範囲がとても広がったと言い換えることができます。

またいじめに対する子供たちへの教育の発展やスクールカウンセラー、アンケートなどで明るみに出しやすくなたことも要因の一つとしてあります。

いじめと感じれば「いじめ」として認定される制度

いじめの定義は今まで3回改訂されていますが、2025年現在の最新の定義はこちらになります。

【平成18年度からの定義】

本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形

式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。

「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理

的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。(※)

なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

【いじめ防止対策推進法の施行に伴い、平成25年度から以下のとおり定義されて

いる】

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍してい

る等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な

影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該

行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こ

った場所は学校の内外を問わない。

「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察

に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生

じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについて

は、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、

警察と連携した対応を取ることが必要である最新のいじめの定義

3回改訂してきた中で最も大切な変更点は「いじめを受けた当事者の立場や心身の苦痛」という点です。

当人が精神的苦痛を感じ、いじめを受けたと感じればいじめになるということです。(ただ当人がいじめと感じなくても周囲の大人や教員によっていじめと認定される場合もある)

これはいじめ被害者が尊重される大切な変更点です。

ですが、被害者が「いじめを受けている」と仮に噓を言うことによって大きな問題へと発展してしまう危険性を併せ持ちます。(本当の嘘であればですが)

また「言ったもん勝ち」といった風潮になりすぎないように配慮しなければなりません。

いじめと認定されるのが怖くて自由な表現が損なわれる側の問題も考える必要もあるかもしれません。

しかしながらいじめをなくしていくうえで、減らしていくためにはとても大切な変更です。

被害者が自分でいじめかどうかわからない時はこの5項目を確認してみてください。

いじめの認定は、

- 常に特定の集団の中で起こる

- 相手が嫌がることを反復させる

- いじめ加害者が優位な立場にあり、被害者が不対等な立場にある

- 嫌がっているのを分かったうえで行う故意性がある

- まわりには傍観者がいる

といった点から判断できるといわれています。

他国に比べて傍観者が多く、通報者や仲裁者が少ない日本

海外諸国と純粋に比較することは難しいところがありますが、日本は傍観者が多く、通報者や仲裁者が少ないというデータがあります。(オランダやイギリスと比べて)

通報したり、止めに入ったら自分もいじめられるのではないかという恐怖と懸念により傍観してしまうといったことが少なくありません。

「いじめは悪いこと」であり、なくすべきものとしてみんなで通報、仲裁できるようになると加害することが難しくなり、被害者が生まれにくくなると個人的には思っております。

それには社会的な認知や認識が変わっていくなければなりません。

TVなどを見ていると最近はその傾向が出てきていますね。

違いのある個性や容姿、溶け込めない人に対して冷たい風潮がある(あった)

今でこそ「多様性」といって自分の個性を出しやすい世の中になってきています。

しかし伝統的に「出る杭は打つ」というような、みんな同じで「和を持って」といった文化的背景があります。

個性を出しやすくなっては来ていますが、一方で個性的な個人を攻撃・批判しやすい文化的・社会的伝統も心理的に残っているかもしれません。

それは世代を超えて変化し続けてきていますが、多少なりとも「いじめ」と関係があるかもしれません。

インクルージョン教育や多様性理解

教育の中でのインクルージョンとは、障がい者と健常者が同じ教室で学ぶことを意味しています。

昔に比べると障がいの理解や特性の理解を促す場面も増えてきているようです。

それでもなかなか理解が難しい障がいや特性もあります。

同じ教室で一緒に時間を共にすることでそこに理解や尊重が生まれてきます。

みんなにとって良い集団であることは、みんなにとって良い社会を作るうえでは欠かせません。

またダイバーシティといわれる多様性の理解も重要になってきています。

それは性格だけではなく、容姿や性の多様性も含まれます。

理解や尊重がベースにあれば「いじめ」の反対側に立ち位置を持っていくことができます。

スマホやSNSなどいじめの幅も増えてきている

- グループラインで無視された。。。

- 変な加工をされて拡散された。。。

- ありもしないことを書かれた。。。

- 内緒の話を広められた。。。

スマホやSNSなどデジタル化以前にはなかったような問題も増えてきています。

これらのネットいじめは、

- 教師や大人がみつけづらい「いじめ」

- 誰がいじめているのかがわかりにくい(すぐには加害者が分からない)

- 同調圧力がかかりやすく誰もが加害者になりやすい

- 学校にいない時でもいじめにあいやすい(24時間被害を受ける)

といった特徴があります。

ネットいじめはデジタルの特性上「拡散」が非常に速く、広く行われてしまいます。

遊び半分でスタートしてしまうことが、いかに大きな重大事態を巻き起こしてしまうかを理解したうえで活用しなければなりません。

おわりに

この記事ではいじめの認知件数が増えた理由や要因について書いていきました。

認知件数と発生件数を混同してはいけないものではありますが、一番大切なところはそこではないように思います。

今も変わらず「いじめ」があるということです。

上記のように多くの早期発見も見られますが、発見が遅く、重大事態となるような対応の遅れもみられるケースもまだ少なくないようです。

大人も子供もみんなで協力しながら、いじめ抑止の核心にせまる教育と心を育てていかなければなりません。

名古屋こどもカウンセリングとSST教室のご案内

当教室では、いじめの問題に関して、直接面談して行う方法と電話やオンラインで行う方法の二つからご相談を承っております。

初回10分無料相談がお電話で行えます。(直接お電話してもらっていいですが、お電話が取れないときもありますのでご了承ください)

これはミスマッチ防止のため、本当に求めているものと合致できるかを判断するものとしてサービスとして行っています。

基本的なご利用料金は「個別セッション(約55分フィードバック含む)6000円」になります。

※ご両親にはこちらから相談して行うかどうか交渉することができます。最初のお子様のお電話だけでお金が発生することはありませんのでご安心ください。

面談できる場所は、

〒466‐0856

名古屋市昭和区川名町6丁目26の1 加和奈ハイツ 2階

建物前に無料駐車場1台有り

地下鉄鶴舞線 川名駅徒歩6分

お問い合わせ

お問い合わせは下記のフォームにご記入いただき、最後に送信ボタンをクリックしてください。

基本的には、メールでの返信になりますが、直近のご予約やメールでの送信や返信が来なかった場合にお電話でご連絡させていただく場合がございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。