こんにちは、名古屋こどもカウンセリングとSST教室のしらいしです。

近年増えてきている「こどもの自律神経の不調」に関して、そして自律神経へのアプローチについて説明していきたいと思います。

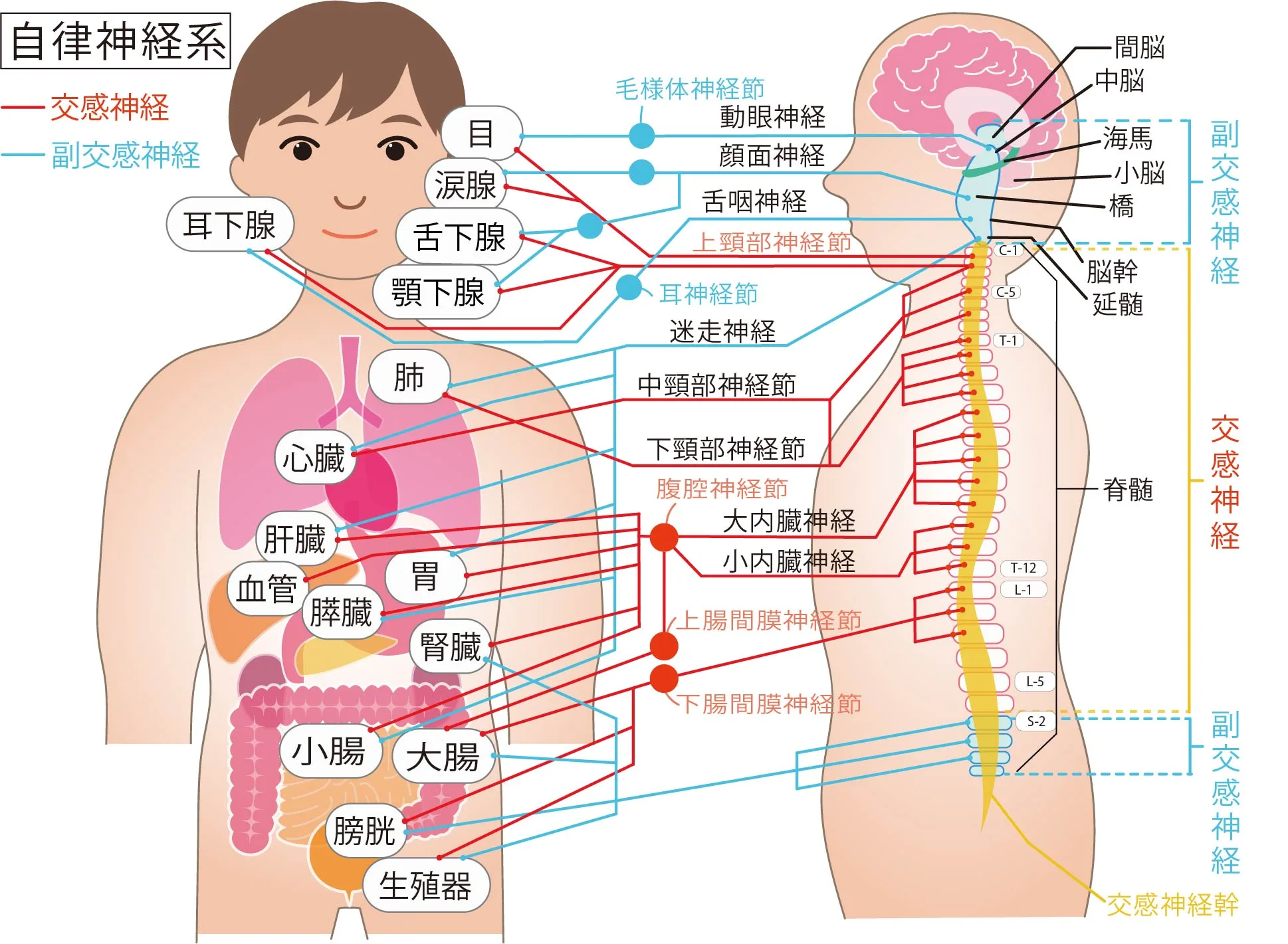

自律神経の仕組みを理解する

脳の中にある神経をつなぎ合わせると地球4周分といわれるほど、精巧で極小な神経ネットワークを私たちは持っています。

神経は中枢神経(ちゅすうしんけい)と末梢神経(まっしょうしんけい)に分かれており、

意識的に自分で動かせる「運動神経」と意識的に動かせない「自律神経(じりつしんけい)」に分かれます。

その自律神経には

活動的に動くための「交感神経」と休息するための「副交感神経」があります。

この交感神経と副交感神経がシーソーのように拮抗しながら働いている、というのが従来の自律神経の理解でした。

ポリヴェーガル理論

1994年に精神生理学者のステファン・W・ポージェス博士によって、提唱された理論です。

ポリヴェーガル理論(直訳:多重迷走神経理論)では、従来の交感神経と副交感神経のバランス理論とは異なり、2つの防衛機能である

「交感神経系(硬骨魚の時代に形成された)」

「背側迷走神経系(太古の魚類に備わっていたとされる古い迷走神経)」

と社会交流機能の

「腹側迷走神経系(哺乳類時代に作られた迷走神経)」

の3つの神経システムによって成り立っていると考えています。

活動的な「交感神経系」では危機に直面すると「戦う」か「逃げるか」という選択を行うため筋肉に血流を回し、それが実現できるように働きかけます。

睡眠や消化吸収に働きかける「背側迷走神経複合体」はピンチの場面では身体や思考を「フリーズ(凍り付き)」させて息をひそめるような危機回避を促します。

おだやかな表情をつくったり、友好の合図を受け取ったり、人と交流するのに欠かせない「腹側迷走神経系」が安定していると「背側迷走神経複合体」も機能的に安定しているためリラックスできたり、休息できます。

これらの神経の安定によって心身は健康で活動できるが、不調をきたすことによってさまざまな症状が起きます。

従来の自律神経の考え方に加えて、

私たちは

「人とかかわる能力やスキル(社会性)」

「心理的な安全性」

などの影響を受けていると言えます。

逆に言えば、ソーシャルスキルと心理的安全領域が広がれば自律神経も安定しやすくなると言えるかもしれません。

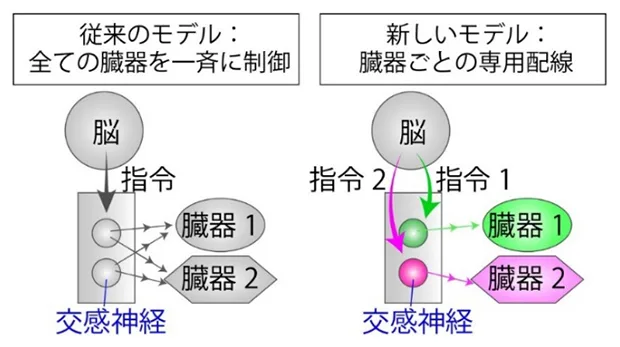

臓器ごとに指令を分けている(2024年12月10日記事)

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センターの共同研究グループは、自律神経は全身の臓器を一斉に一方向に制御すると捉えられてい他従来の考え方とは異なる「個々の臓器に特化した指令や制御があること」は発見しました。

今回の発見は交感神経に関するものです。

参照画像および記事:臓器を個別に制御する自律神経の仕組みを解明(理研)

こどもの自律神経の不調とは?

自律神経が不調になってくると、

- 不安を感じることが多い(怖がる)・感情が不安定になってきた

- イライラする・感情的になる・自傷他害・ものに当たる

- 朝起きれない

- 疲れやすい・だるい・気力が出ない

- 頭痛やめまい、吐き気、おなかの症状が増えた

- 寝つきが悪い(なかなか気が休まらない)、中途覚醒、朝起きられなくなった

- 集中できない(短い)・判断できにくくなってきた

- テンションが上がりっぱなし・多動(発達特性の多動と自律神経の影響による多動があります)

- 覚醒度が低い

などの症状が出ると言われています。

一時的であれば二次的に発生する問題も少ないかもしれませんが、長期的に続いていくと学校へ登校しにくい状況や不登校につながってしまうこともあります。

不登校の理由の一番になっている「無気力」の問題も自律神経が関係しているかもしれません。

またポリヴェーガル理論にあるように「お友達とのかかわりがうまくできなくなる」などの社会的な症状が出ることも少なくありません。

こどもの自律神経の不調の原因や要因になるもの

自律神経の不調を以下3つのカテゴリー(BPSモデル)から説明していきます。

1.生物学的要因

生まれ持った性格的な特性や神経的な特徴によるもの。思春期やイヤイヤ期などの期間的なものも含む。

⇒神経には可塑性(かそせい)というものがあり、使い方次第で新たなネットワークが構築されます。

2.心理的要因

ストレスや考え方、捉え方により影響を受けます

⇒心理的なアプローチにより変化を促せます。心理的な安全性が広がり、社会的なスキルを獲得していくことも大切です。

3.社会的要因

学校や家族、家の環境、社会的な影響による要因

⇒脳の報酬系を刺激するスマホ・ゲーム・動画、睡眠不足、運動不足、感覚刺激不足、対人交流不足などにより影響を受けます。近年の最大の要因とも言われており、環境の調整と理解を促すことが大切になります。

この3つが単体もしくは複雑に絡み合いながら「自律神経の不調」の状態へ発展していくと考えられています。

当施設で自律神経のアプローチを行う

まずは自律神経が何の要因で不調をきたしているかをお子さまと保護者様と交えながらみつけていきます。

原因や要因は一つでないこともおおいため、それぞれに必要な対応を考えていきます。

例えば、

- 新しい神経の使い方を習慣化する

- フラストレーションやストレスを言葉に出して解消する(心の中で処理するなども)

- 交感神経を刺激し続けるものを減らす、副交感神経を使う時間を増やす

- 社会性を向上するためにソーシャルスキルトレーニング(SST)を行う

- 栄養管理と睡眠導入の導線を考える

- 自分の捉え方や考え方の癖を理解して適応的に行う

- 愛着形成を強固にしていく

- 自分自身の中に安心を生む、感じる

- 自立心への働きかけ

- 自律神経的な視点からおうちの環境の調整、スケジュール変更

- お子さまに合った運動や感覚刺激

- お子さまに合った副交感神経の使い方

などを一緒に考えていきます。

できることがたくさんあり、多方向からアプローチできるのも当施設の特徴です。

名古屋市で行っている「こどもの自律神経アプローチ」

最後までお読みいただき、ありがとうございました!!

基本的なご利用料金は「個別セッション(約55分フィードバック含む)6000円」になります。

場所は愛知県名古屋市昭和区川名です。詳しくはこちらへ「アクセス」

空き状況は変動しますが、目安としてはトップページ下部に載せています。